El nosotros como forma de resistencia. Héroes comunes, memoria activa y redes colectivas en "A por la Tercera" y "El Eternauta"

- Marina Julieta Amestoy (Mariné)

- 8 may 2025

- 5 Min. de lectura

Actualizado: 9 may 2025

Lo único que uno puede hacer contra la peste es ser honesto. —

Albert Camus, La peste (1947/2009, p. 92)

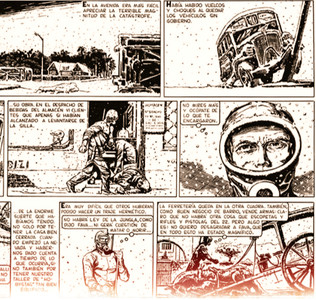

Hay obras que, aun situadas en contextos diferentes, dialogan entre sí como si se intuyeran. A por la Tercera, de Guillermo Diéguez, y El Eternauta, de Héctor Germán Oesterheld, configuran universos donde la amenaza externa —la peste, la nevada, el poder opresor— funciona como excusa narrativa para abordar otras dimensiones: la organización frente al miedo, el ejercicio colectivo de la memoria y la ética del nosotros como única posibilidad de sobrevivencia. No se trata de rastrear filiaciones directas ni influencias declaradas, sino de explorar una resonancia profunda. En ambos relatos, la épica no se centra en un héroe individual, sino en una comunidad que decide no rendirse. Desde lenguajes distintos —el teatro y la historieta—, ambas ficciones colocan en el centro al hombre (o la mujer) común que, empujado por las circunstancias, se vuelve sujeto activo. Y esa transformación no ocurre sin contradicciones ni conflictos: se despliega en el espesor de lo cotidiano, donde también se juega el destino colectivo.

El Eternauta, imagen intervenida por Mariné

El héroe colectivo: una ética del nosotros

En estas narrativas, el protagonismo no recae sobre una figura excepcional, sino sobre el grupo. Hombres y mujeres sin poderes extraordinarios ni certezas absolutas. Figuras maduras, escépticas, incluso desgastadas. Y, sin embargo, allí reside su potencia: en una humanidad que se organiza, que recuerda y que, incluso en la derrota, persiste. En el prólogo del clásico de Oesterheld (2006), se afirma:

“el verdadero protagonista de esta historia no es un personaje individual, es un personaje colectivo: un grupo humano” (p. 3).

Es decir, no hay destino personal posible.

En la obra de Diéguez (2023), ese gesto se reactualiza: los personajes —también colectivos— se reúnen, juegan a las cartas, discuten, evocan escenas pasadas, y lo hacen desde la necesidad de pensarse juntos frente a un presente que oprime. Lo colectivo no es fondo: es forma. Y en ese sentido, constituye resistencia en acto. “Nadie se salva solo”, se dice en la puesta escénica. No es un eslogan: es una advertencia. Lo que está en juego no es solo el destino de los personajes, sino la posibilidad misma de sostener un entramado común en tiempos de amenaza. Allí donde la peste o la nevada avanzan, la única respuesta viable no es la huida individual, sino el vínculo, el gesto solidario. Como señala Beatriz Sarlo (1998), la figura del héroe colectivo en El Eternauta representa una forma singular de imaginar lo político en la Argentina: no desde el líder carismático, sino desde el grupo en riesgo, que construye su fuerza desde la fragilidad compartida.

Incluso los objetos cotidianos —como el juego de naipes en A por la Tercera y en El Eternauta— funcionan como metáforas del vínculo. Hay reglas, hay estrategia, hay azar. Pero también hay código: jugar juntos es también reconocerse parte de algo. Como sugiere Roland Barthes (2000), lo cotidiano puede leerse como un sistema simbólico: rituales mínimos que organizan el sentido, reafirman una pertenencia y reconfiguran el mundo. El juego no es solo pasatiempo: es una forma cifrada de resistencia, una coreografía del lazo.

A por la Tercera (Afiche intervenido por Mariné)

La memoria como forma de lucha

En el texto escénico, la memoria no es nostalgia: es campo de batalla. El pasado irrumpe en el presente como advertencia, como aprendizaje, como interrupción del tiempo lineal. Los personajes evocan otros tiempos —de guerra, de clandestinidad, de pérdida— no para idealizarlos, sino para releer el presente con mayor claridad. En ese gesto se activa una ética de la vigilancia: recordar es también prevenir. Walter Benjamin (2008) plantea que la memoria puede operar como constelación: imágenes del pasado que reaparecen, cargadas de intensidad, para interrumpir el curso del tiempo dominante. En la obra de Diéguez, esas imágenes no son evocaciones abstractas: son cuerpos que rememoran, escenas que se reiteran con variaciones, objetos cargados de historia. El cuadro de La Pasionaria, las pintadas, las voces en la radio: cada elemento actúa como huella, como resto activo de una lucha que no ha terminado. Como en La peste de Camus (2009), la amenaza en el universo escénico no tiene forma definida. No hay un enemigo visible. Pero esa invisibilidad no la vuelve menos real; por el contrario, exige un trabajo simbólico más urgente: nombrarla, reconocerla. Camus alude a una peste moral, ideológica. Diéguez retoma ese gesto y lo transforma: no hay moralismo, pero sí una lectura política precisa, cifrada en signos, objetos, tensiones. En ese entramado, la radio adquiere centralidad. No se limita a su función escénica: es una presencia constante, casi espectral, que interrumpe, informa, confunde. Se vuelve un personaje más, ambiguo y desconcertante, como la propia voz del poder. Pero también, como toda ambigüedad simbólica, puede ser disputada. La radio habla, ¿quién escucha?, ¿quién responde?

Frantz Fanon (2007) sostiene que toda situación de opresión genera sujetos oprimidos, pero también potencia actos de rebelión. En la obra escénica, esa rebelión no siempre se explicita, pero circula: en los gestos mínimos, en la insistencia por no olvidar, en la decisión de reunirse. No hay épica del sacrificio, pero sí una ética del sostén. Una conciencia política que no se declama: se encarna.

Humor, grieta y advertencia

Más allá de sus diferencias contextuales, estéticas y formales, ambas producciones comparten una forma singular de narrar la tragedia. Allí donde podría emerger la solemnidad o el dramatismo ampuloso, aparece el humor. Un humor filoso, a veces incómodo, que desarma sin diluir. No se trata de suavizar el dolor, sino de volverlo habitable. Como si reír —incluso en medio del derrumbe— fuera también una manera de no ceder del todo. Y, al mismo tiempo, la expresión más clara de la fuerza de persistir. En el trabajo de Diéguez, las bromas entre personajes, las frases punzantes y los desvíos del habla cotidiana operan como pequeñas fugas de oxígeno. No disipan la tensión: la contienen. En esa grieta, en esa fisura de sentido, el espectador encuentra un lugar de implicación. No permanece al margen: se inscribe en la escena. Porque si hay algo que proponen estas ficciones es, precisamente, esto: abandonar la distancia crítica y asumirse como parte activa del relato. Como escribió Fanon (2007),

“cada generación debe descubrir su misión, cumplirla o traicionarla” (p. 182).

Estas ficciones no ofrecen soluciones, pero sí advertencias. Y en el arte de advertir sin clausurar reside, tal vez, su potencia política más profunda.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referencias

Barthes, R. (2000). Mitologías (2.ª ed.). Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Benjamin, W. (2008). Tesis sobre la historia y otros fragmentos. Madrid: Editorial Abada.

Camus, A. (2009). La peste. Buenos Aires: Losada.

Diéguez, G. (2023). A por la Tercera. Juana Manuela, Salta, 2022.

Fanon, F. (2007). Los condenados de la tierra. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Oesterheld, H. G., & Solano López, F. (2006). El Eternauta. Buenos Aires: Ediciones Récord.

Sarlo, B. (1998). Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

.png)

Comentarios